- 企業法務・顧問弁護専門サイト

- 企業法務コラム

- 労働問題

- 年5日の有給休暇義務化とは? 罰則や基準日、企業が取るべき対応

年5日の有給休暇義務化とは? 罰則や基準日、企業が取るべき対応

働き方改革法案の成立に伴い、2019年(平成31年)4月1日から、年5日の年次有給休暇(以下「有給休暇」といいます)を取得させることが義務となりました。

年5日の有給休暇取得義務は、どのような労働者が対象となるのでしょうか。また、もしも所得させなかった場合、どのような罰則を受けることになるのでしょうか。

有給休暇の取得義務を付与するべきタイミングや例外ケースなどとともに、会社が取り組むべき対応について、ベリーベスト法律事務所の弁護士が詳しく解説いたします。

1、年5日の年次有給休暇取得義務とは

年5日の年次有給休暇取得義務とはどのようなものなのでしょうか。概要を確認していきましょう。

-

(1)有給休暇と時季指定義務

有給休暇は、原則として、労働者が会社に請求して取得することになっています。しかし、日本では職場への配慮や休みを取ることへのためらいなどから、有給休暇の取得率は低い状態が続いていました。いくら制度として有給休暇を与えても、実際に取得されなければ意味がありません。

そこで、2018年(平成30年)に成立したのが「働き方改革関連法案」です。その結果、2019年(平成31年)4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が付与されるすべての労働者に対し、毎年5日間、時季を指定して有給休暇を取得させることが義務付けられました。 -

(2)時季指定の方法

会社は、有給化の取得時季の指定に当たっては、労働者の意見を聴取しなければならず、できる限り労働者の希望に沿った取得時季になるように聴取した意見を尊重するよう努めなければなりません。

有給休暇を5日与えさえすればよいわけではなく、労働者の希望を聞き、尊重するよう努める必要があります。

ただし、労働者が希望した日に有給休暇を取得させると会社の業務に著しく影響を及ぼす場合は、時季変更権により、有給休暇の取得日を変更することが可能です。 -

(3)すでに労働者が自分の意思で5日以上、有給休暇を取得している場合

有給休暇の付与日から1年の間に、労働者が自分の意思で5日以上の有給休暇を取得している場合は、もちろん会社側からさらに5日の有給休暇を取得させる義務はありません。

ただし、労働者が希望して取得した日数が5日に満たないケースでは、有給休暇の取得日から1年が過ぎるまでに、残りの日数を会社が時季指定して与える必要があります。

※「有給休暇の取得日から1年」の考え方については、後ほど説明します。

問題社員のトラブルから、

2、有給休暇義務化の管理対象となる労働者

有給休暇取得義務の管理対象者は、有給休暇の付与日数が10日以上である労働者(管理監督者や有期雇用労働者を含む)に限られており、労働基準法第39条に定められています。

有給休暇義務化の対象となる労働者を具体的に見ていきましょう。

-

(1)フルタイム労働者の場合

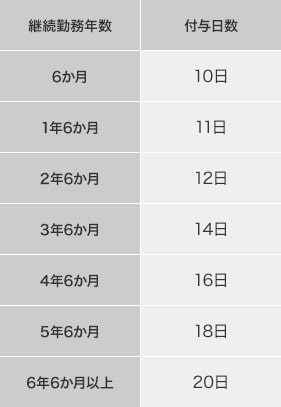

フルタイム勤務の労働者など、特定パートタイム労働者等に該当しない労働者については、正社員・契約社員を問わず、6か月間継続勤務し、8割以上の出勤実績があれば、年5日の有給休暇取得義務の対象者となります(管理監督者や有期雇用労働者を含む)。

-

(2)特定パートタイム労働者等の場合

「特定パートタイム労働者等」とは、1週間の所定労働時間が30時間未満であり、かつ、1週間の所定労働日数が4日以下、または週以外の期間によって所定労働日数が定められている場合は1年間の所定労働日数が216日以下の者を指します。

所定労働日数に応じて有給休暇の権利が発生するタイミングや有給休暇の取得義務の有無が異なっているため、確認しておきましょう。① 所定労働日数が4日の労働者の場合

週4日勤務の特定パートタイム労働者等の場合、原則として、入社後3年6か月継続勤務し、直近1年間の出勤率が8割以上であれば、年10日の有給休暇の権利が発生します。

その場合、有給休暇取得義務の対象者となります。② 所定労働日数が3日の労働者の場合

週3日勤務の特定パートタイム労働者等では、入社後5年6か月間継続勤務し、直近1年間の出勤率が8割以上であれば、年10日の有給休暇の権利が発生します。

その場合、有給休暇取得義務の対象となります。③ 所定労働日数が2日の労働者の場合は?

週2日勤務者は、有給休暇は最大でも年7日しか付与されません。

したがって、10日に満たないため、改正法による有給休暇取得義務の対象とはなりません。

3、有給休暇取得義務の発生時期|法定の基準日と例外ケース

前述のとおり、使用者は「有給休暇の取得日から1年」の間に5日間の有給休暇を労働者に取得させる必要があります。

たとえば、フルタイム労働者であれば、雇い入れの日から起算して6か月(法定の基準日)が過ぎたら有給休暇が付与するよう定められていますが、会社によっては入社直後に有給休暇を付与するケースもあるでしょう。

このような場合、会社の有給休暇に関する規定の内容に応じて、取り扱いが異なるため注意が必要です。

以下、具体的に例を挙げて見ていきましょう。

-

(1)法定通り、入社6か月後に10日以上の有給休暇を付与する場合

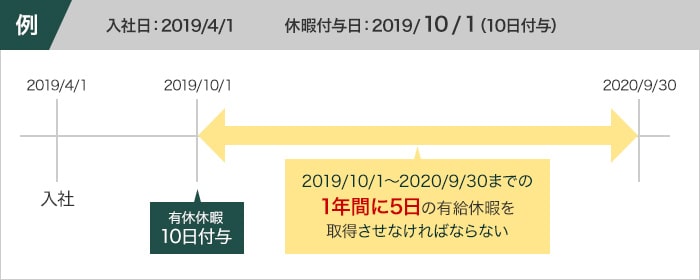

たとえば、4月1日に会社に入社し、8割以上の出勤率で6か月が経過すると、10月1日には有給休暇が10日付与します。この時点から1年の間に、労働者に対して5日間の有給休暇を取得させる義務が発生します。

その後は、1年ごと、つまり毎年10月1日に、5日の有給休暇取得義務が生じます。

-

(2)入社と同時に有給休暇を10日以上付与する場合

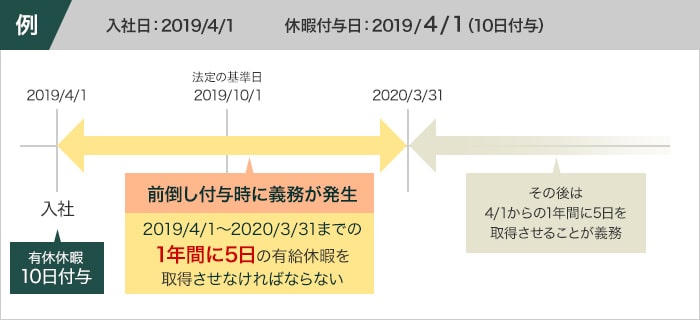

入社後6か月経過前に10日間の有給休暇を付与する場合、付与した日を基準日として、基準日から1年以内にそのうちの5日分について、有給休暇を取得させる必要があります。

事例

たとえば、4月1日の入社と同時に有給休暇を10日以上付与した場合は、3月31日までの1年以内に5日の有給休暇を取得させなければなりません。その後、1年ごと(毎年4月1日)に年5日の有給休暇取得義務が生じます。

-

(3)有給休暇の付与日を全社で統一しているため、取得義務の期間が重複する場合

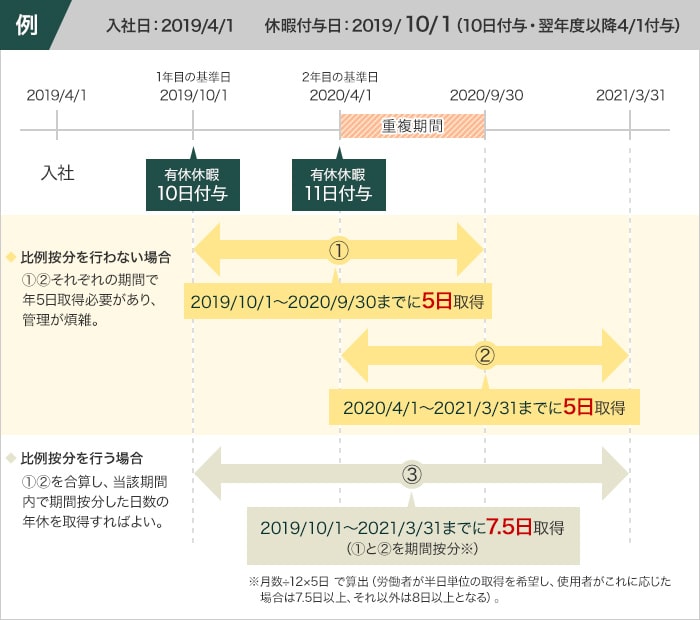

たとえば、入社後6か月で有給休暇を付与するものの、全社的に起算日を合わせるために、一定の時期(たとえば4月1日など)にその後の付与日を統一する場合などが一例です。

この場合は付与日から1年という期間で区切らず、初年度に有給休暇を付与した日から、次年度に発生した有給休暇に対する取得義務の締切日までを、有給休暇取得義務の期間として扱うことが認められています(比例按分)。

有給休暇の日数の計算方法

そして、取得義務の生じる有給休暇の日数の計算方法は以下のとおりです。1か月あたりの取得義務の日数(5日÷12か月)×取得期間例として、毎年4月1日に有給休暇を付与する制度を導入している会社に、2019年4月1日に入社した労働者の場合を考えてみましょう。

初年度は法令通り10月1日(半年後)に有給休暇を10日付与した場合、翌年の2020年9月30日までの1年間で、5日間の有給休暇取得義務が生じます。

しかし、全社的に4月1日に有給休暇を付与する制度としている場合、2020年4月1日に11日の有給休暇が付与されることになり、翌年の2021年3月31日までの間に、5日間の有給休暇取得義務が発生することになります。

取得義務の期間が重複する場合の計算方法

すると、2020年4月1日から9月30日までの間、取得義務の期間が重複してしまいます。

この場合は比例按分を行いましょう。

比例按分では、初年度に有給休暇を付与した2019年10月1日から次年度の有給休暇取得義務の締切日である2021年3月31日までをひとつの期間と扱います。このケースでの、有給休暇取得義務の生じる日数は、以下のとおりです。(5日÷12か月)×18か月(取得期間2019年10月1日から2021年3月31日まで)=7.5日以上なお、2021年4月1日からは通常通りのサイクルとなりますので、以降は1年ごとに5日間の有給休暇取得義務が生じることになります。

-

(4)有給休暇10日のうち、一部を前倒して付与する場合

たとえば、入社後3か月で3日間の有給休暇を付与し、残りの7日間を入社半年経過後に付与するケースもあるでしょう。この場合、有給休暇取得義務が生じるのは、残りの7日間を付与した入社半年経過後(有給休暇を付与した合計日数が10日になったとき)から1年間となります。

そして、入社半年後を待たずに、労働者が有給休暇を取得していた場合は、取得した日数を5日間から控除することが可能です。

例として、以下のケースを考えてみましょう。事例

4月1日入社の労働者に対して7月1日に3日間の有給休暇を付与し、10月1日に残りの7日間を付与すると、有給休暇の取得義務は10月1日から翌年の9月30日までの1年間に生じます。

この労働者が8月に2日間の有給休暇を取得していた場合、10月1日から翌年の9月30日までに有給休暇を取得させなくてはならない日数は、年5日から取得済みの2日間を控除し、3日間となります。

4、有給休暇の義務に違反したとき、会社に科される罰則

有給休暇の取得義務について、違反すると以下のような罰則を科されます。

万一にでも違反することがないように、十分な対策が必要です。

-

(1)年5日の有給休暇を取得させなかった場合

会社には、取得させる義務のある労働者に年5日の有給休暇を取得させなかった場合、30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第39条第7項、労働基準法第120条)。

かかる違反は、労働者ごとに成立すると考えられるため、理屈上、5日間の有給休暇を取得させなかった対象者が100人であれば、3000万円以下の罰金まで科される可能性があることになります。 -

(2)労働者が希望する時季に年次有給休暇を与えなかった場合

有給休暇を取得する時季は、労働者に決定権があります。そのため、労働者が希望する時季に有給休暇を取得させなかった場合、労働者1人につき30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第39条第7項、労働基準法第120条)。

ただし、前述のとおり、やむを得ない事情で時季変更権を行使する場合は、違反とはなりません。 -

(3)時季指定の記載が就業規則にない場合

10人以上の労働者がいる会社の場合、従業員に有給休暇の時季指定を行うときは、就業規則へ、その旨の記載が必要です。

時季指定を行うときに、就業規則に記載されていなかった場合、1件につき30万円以下の罰金が科せられます(労働基準法第89条、労働基準法第120条)。

5、年次有給休暇を計画的に取得させるためには

有給休暇取得義務に適切に対応するための方法としては、主に以下のような方法が考えられます。

-

(1)個別指定方式を導入する

個別指定方式は、労働者がいつ有給休暇を取得するのか、原則として本人の自由に任せます。そのうえで、期限内に5日の取得が完了しなさそうな労働者に対して、適宜、会社が有給休暇取得日を指定する方法です。

個別指定方式は、労働者の自由に任せる範囲が広い制度ですので、すでに労働者が自発的に有給休暇を取得する文化のある会社に向いているでしょう。

たとえば、「基準日から1年間の期間が終わる1か月前までに有給休暇が5日未満の労働者について会社が有給休暇を指定する」という内容の就業規則を作ることなどが考えられます。

この方法のメリットは、以下のようなことが挙げられるでしょう。- 労働者の有給休暇を自由に取る権利が尊重される

- 労使協定が要らないため、会社と個々の労働者との協議で決めたり変更したりするなど、融通が利きやすい

しかし、各労働者の自由に任せると、会社にとっては有給休暇の管理が難しくなりかねません。労働者がうっかり取得を怠っていると、残された短期間のうちにまとめて5日の休暇を取らせることとなり、業務の支障をもたらすリスクもあります。

また、会社は少なくとも労働者から取得時季について意見を聴取しなければならず、一方的に決定することはできませんので、注意が必要です。 -

(2)計画年休制度を導入する

労働基準法では、従来、会社と労働者代表との労使協定により、有給休暇を会社が指定して与えることができる計画的付与という制度があります。この制度を利用すると、協定次第で会社に応じた計画的な休暇の取得パターンを設計することが可能です。

たとえば、以下のようなパターンが考えられます。- 全労働者が同時に特定の日を有給休暇とする(会社全体でお盆やゴールデンウイークの連休を増やすなど)

- 部署ごとに有給休暇を取る日を分けるパターン(業務量の少ない時期を選んで事業部ごとに休みを決めていくなど)

- 年次有給休暇取得計画表(※)を用いて、労働者ひとりひとりが希望する日にちを指定して取得する

(※)年次有給休暇取得計画表

労働者が取得を希望する日をあらかじめ伝えてもらい、計画表を作成して周知するもの

メリットとしては、年5日の有給休暇取得をあらかじめ指定できること、その計画性により事業の見通しが立てやすいこと、などが挙げられます。

デメリットとしては、労使協定が成立することが条件とされているため、先に協定までの段取りを要すること、いったん決めてしまうと協定を反故にできないために、会社側からの、柔軟な変更が困難であることが挙げられます。

詳しくは、以下のコラムをご確認ください。

-

(3)年次有給休暇管理簿を作成する

年次有給休暇管理簿とは、有給休暇の取得時季や日数、基準日を、労働者ごとにまとめた書類のことです。

会社は、労働所による時季指定(労働基準法39条5項)、計画年休(同条6項)、使用者による時季指定(同条7項)の方式によって有休休暇を与えたときは、労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、当該有休休暇を与えた期間中及び当該期間の満了後5年間保存する義務があります(労働基準法施行規則第24条の7)。

年次有給休暇管理簿を作成することで、誰がいつ、何日取得したのか、把握しやすくなり、時季指定を行いやすくなります。年次有給休暇管理簿を活用し、有給休暇の取得漏れが起きないよう、しっかりと管理を行いましょう。

なお、年次有給休暇管理簿は、必要なときに出力できる仕組みであれば、紙の書類ではなくパソコンを利用したシステムで管理することも認められています。会社規模などに応じて、適切な方法で管理することをおすすめします。

6、弁護士に相談・依頼するメリット

有給休暇の取得義務は、会社に対して、単なる有給休暇の付与だけでなく、現実に取得させることを義務付けているものです。違反した場合の罰金も多額になるリスクがありますので、適切に対応していかなくてはなりません。

また、今は適切に管理できていても、会社規模拡大に伴い労働者が増加するなどして、既存の方法では管理しきれなくなる可能性もあります。

徹底して実施するためには、労働者全員が決められた有給休暇を消化できているか、しっかりチェックするとともに、会社の規模に適した対応を取らなくてはなりません。

現状の有給休暇の取得管理方法を改めて見直し、さらに、労働者が有給休暇を取得しやすい職場環境となるよう、社内体制を整備しましょう。

弁護士は法改正に伴う対応や就業規則の改定、労使協定の締結など、さまざまな悩みやトラブルの相談を受け付けており、健全な企業運営をサポートします。

問題社員のトラブルから、

7、まとめ

労働関係や会社法に関する改正は、他の法律に比べて頻繁に行われています。法改正への対応が遅れると、罰金が科されたり、インターネット上で企業名が明かされたうえで社会的な批判の対象となったりするかもしれません。いずれも経営上の重大なリスクになり得るため、迅速かつ法律に従った適切な対応が求められます。

法改正のたびに、応急手当としての対応をすることも大事ですが、顧問弁護士契約を結ぶことで、弁護士へ継続的に相談することが可能です。

ベリーベスト法律事務所では、会社側の労務経験豊富な弁護士が在籍しており、グループに社会保険労務士も所属しています。

顧問弁護士契約を含め、各社のご事情に応じて、最善なプランをご用意しておりますので、ぜひ一度、ご相談ください。

- この記事は公開日時点の法律をもとに執筆しています

- 内容・ご事情によりご相談をお受けできない可能性もございます。

- ご相談者様が、法人格のない個人事業主様の場合、初回相談は有料となります。

同じカテゴリのコラム

-

減給は10分の1までしかできない? 減給の上限をケース別に解説

2025年06月30日- 労働問題

企業では従業員の不祥事や職務懈怠、能力不足、あるいは会社の業績不振など、様々な理由で従業員の減給を検討することがありますが、無制限に減給できるものではありません。減給の方法によっては、法律で「10分…

- 減給

- 10分の1

-

転勤を拒否する従業員を解雇できる? 解雇以外の正しい対処法も解説

2025年06月26日- 労働問題

会社が転勤を命じたにもかかわらず、従業員が転勤を拒否するケースも珍しくはありません。従業員にも諸事情はあるでしょうが、会社としては業務上の必要性から転勤を命じているのですから、従業員の個人的な都合を…

- 転勤

- 拒否

- 従業員

- 解雇

-

労務管理とは? ずさんだとヤバい? 人事・労務管理者の基礎知識

2025年06月23日- 労働問題

「労務管理」とは、従業員のさまざまな事項全般を管理する業務です。適切な労務管理ができていない企業では、労働者が気持ちよく働くことができません。そのため、生産性の低下や離職者の増加などにつながるリスク…

- 労務管理とは

企業法務コラム

- 企業法務・顧問弁護専門サイト

- 企業法務コラム

- 労働問題

- 年5日の有給休暇義務化とは? 罰則や基準日、企業が取るべき対応

お問い合わせ・資料請求